因為追尋卡夫卡的足跡,讓我走訪了布拉格右岸舊城區北鄰的猶太區。

公元10世紀初,猶太商人自土耳其北上到布拉格經商,在伏爾塔瓦河東岸定居,11世紀時在此發展成歐洲最大的猶太人區,13世紀開始對猶太人採取隔離政策,只限於區內活動及聚居。1389年,當地猶太人並經歷一次悲慘的大屠殺;到了16世紀,又有把猶太人逐出波希米亞的法令。

直到18世紀,在位的約瑟夫二世解除對猶太人的隔離政策,為銘感此德政,這裡的猶太區又稱為約瑟夫(Josefov)城。1867年12月更頒布憲法,賦予猶太人享有公民權。

1893-1913年間,由於市府想仿效巴黎城市大改造計畫而將區內的髒亂殘舊建築大規模拆除,只餘六座猶太會堂、墓地和舊猶太市政廳。區內所有建設都是在二十世紀初重建,以新藝術(Art Nouveau)風格為主導。

走在區內,似乎走入了高級住宅區,此間的巴黎大道(Pařížská)正是名店街所在,街道兩旁四、五層高的建築物雖經百年洗禮,依然不掩華美,盡都是雕樑畫棟,裝飾細緻;不得不承認,猶太人無論生存在哪兒,生存環境有多麼不順遂甚至被排擠逼迫,果然都是最會營商和積聚財富的民族。就說區內的參觀票吧,只限購買可參觀數個會堂的套票,而且相比其他景點的入場票要來得更貴就知道了。

更諷刺的是,猶太區的珍貴文物能夠被完善地保存下來,竟然得「感謝」希特勒,因為他決定在布拉格建立一座「瀕臨減絕種族博物館」。多虧如此,納粹佔領區的珍貴物件都被集中到此,形成了全球數量最龐大的猶太文物蒐藏,包括豐富的銀器與織品、4萬件奇物珍品與及10萬本藏書,在各會堂中分門別類展出。

舊新猶太會堂(Staronová Synagoga)建於1260年,是世界現存最古老的猶太會堂,因它高聳的馬鞍形屋頂和哥德式山形牆而顯得與眾不同。別奇怪它的名字中有新有舊,因為西班牙會堂(Španělská Synagoga)原址原為較舊的猶太會堂,故把這裡名為新猶太會堂;但當十六世紀時建了更新的猶太會堂後,這裡自然成為了舊的新猶太會堂!

在納粹迫害猶太人的時期,德國和奧地利起碼有一千五百多座猶太會堂被摧毀,而這裡居然能倖免於難,流傳之說是有祭師以黏土造成巨人,用魔法賦予神力來保護布拉格之故。

區內還有Pinkasova Synagoga、Maiselova synagoga、Klausová Synagoga等會堂。

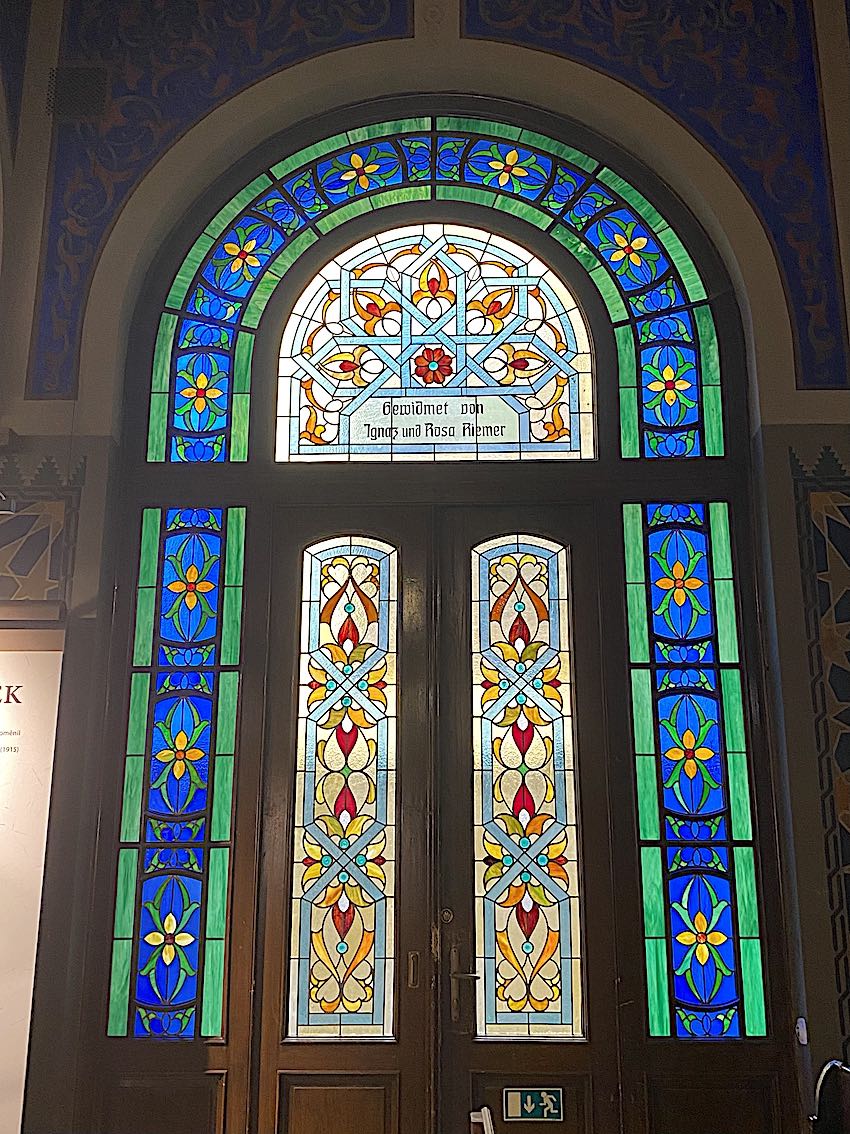

西班牙會堂建於1868年,由Vojtěch Ignátz Ullmann設計,是一座摩爾(Moorish)式會堂。雖然名為西班牙會堂,卻和西班牙猶太人沒什麼直接關連,摩爾建築風格昭示着西班牙猶太文化的黃金時代。

建築物的立面分為三部分,中間高而兩翼較低,中間頂部設有一對圓頂角樓,是模仿1853年維也納利奥波德城會堂而建的。

這棟新藝術風格建築物的樓下是主攻意大利風味的老猶太教堂餐廳(Restaurace u stare synagogy),位於Parizska 購物大街起點市政廳後面。外觀採用精心繪製的鍍金灰泥裝飾,於1906年由建築師František Weyr和Richard Klenka設計,這兩位建築師的合作還包括了Wenceslas Square的Hotel Ambassador。

這裡是猶太公墓(Starý židovský hřbitov)。內有將近12,000 個墓碑,卡夫卡亦墓葬於此。由於空間有限,以及不打擾舊墳的猶太傳統習俗,這片墓地已好幾次被蓋上泥土,葬入新墳,已發現超過12層幾乎保存完整的埋葬墓地。園外更將貼了去年被哈馬斯擄去的人質資料。

由於我逛猶太區的時間接近休館時候,因此我只能在這些建築物的外圍張看,不過,位於新城區最有代表性的猶太建築典範:耶路撒冷會堂(Jerusalem Synagogue)我則是翌日即刻到訪。

1903年,耶路撒冷會堂的新藝術運動時期摩爾建築風格是由維也納建築師Wilhelm Stiassny設計而成。外觀中間是伊斯蘭拱門,上有勾勒出大衛之星的玫瑰窗,兩邊有塔樓;裡面中殿為三個相連長方形廊柱式大廳,兩翼各有側廳,內飾華美,設色斑爛。猶太會堂和清真寺和一樣不允許設有偶像和畫像,會堂內有女性專用區。這座建築物在戰爭期間曾因被用作倉庫而免受破壞。

更多資料,可瀏覽:www.visitczechia.com。

Comments For This Post